|

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ГОРОДА

Вот уже немало столетий человек лишен возможности воспринимать образ даже незнакомого города «как он есть», непосредственно. Иначе и не может быть, ведь образ — продукт нашего сознания, реагирующего на видимую действительность, и потому он всегда в большей или меньшей степени и «образ памяти». Большинству людей трудно это выразить словами, но каждый обладает образным представлением о «прекрасном городе». Такое представление являет собой сложный синтез прямых впечатлений от пребывания в разных городах, виденного на фотографиях, в живописи или графике, прочитанного и услышанного. Всякое прямое восприятие представляет собой поэтому особый процесс не всегда нам заметного сопоставления того, что находится перед глазами и вокруг, с тем, что было выстроено где-то внутри нашего сознания.

Более того, чем больше мы видели «о городе» и чем лучше по художественному качеству те изображения городской среды, что попадались нам на глаза, тем в большей степени мы оказываемся зависимы от «образа памяти» — и тогда, когда опознаем его в видимой действительности, и тогда, когда вынуждены резко перестроить заранее накопленное представление. Никто не был ни в Лиссе, ни в Зурбагане, поскольку эти и другие приморские города выдумал Александр Грин, но каждый, кому довелось побывать в южных приморских городах, ищет (и часто находит) в них черты Лисса и Зурбагана. Подобная способность присуща каждому, но у художника она развита профессиональным трудом и природной склонностью в наибольшей степени. Художник острее реагирует на город во всем богатстве его признаков, чем нехудожник, и через свои произведения передает свой синтезированный образ читателю и зрителю. Так происходит очень давно.

Крепость норманнов близ Треллерборга в Дании (X в н. э.)

В предыдущем разделе мы воспользовались сухим текстом Страбона, чтобы составить представление о градостроительной композиции Александрии. Благодаря роману, написанному Ахиллом Татием в III веке, мы можем теперь наложить на первое представление второе, построенное принципиально иначе: «Когда я входил в ворота, называемые Вратами Солнца, развернулась передо мною сверкающая красота города, исполнившая наслаждением мой взор.

Прямой ряд колонн высился с обеих сторон от этих ворот Солнца до ворот Луны; божества эти охраняют входы в город; а между колоннами тянулась равнинная часть города. Ее пересекало множество улиц, и, не выходя из города, можно было сделать большое путешествие.

Немного пройдя по городу, я вышел на площадь, носящую имя Александра. Отсюда я увидел остальные части города, и здесь красота делилась. Лес колонн располагался прямо передо мною, другой такой же — в поперечном направлении. А я, ненасытный зритель, пытался как-нибудь поделить свои глаза на все улицы, и не хватало у меня сил охватить взором красоту целого. На одно я смотрел, на другое только посмотреть хотел, одно спешил увидать, но и другого не желал миновать... Скитаясь по улицам, горя тщетным желанием обозреть все, я наконец измучился и сказал: «Очи мои, мы побеждены!»

А вот другой писатель, уже IV века, — об Антиохии (на территории современной Сирии): «Полагаю, среди существующих городов не найдется ни одного такой величины, при столь прекрасном местоположении. В самом деле, начинаясь с востока, город по прямой линии идет на запад, простирая двойной ряд высоких портиков. Эти портики отделяет друг от друга улица под открытым небом, мощенная камнем, той же ширины, что и они.

Длина этих тянущихся галерей так велика, что много рабочих рук потребовалось только для того, чтобы выровнять такую площадь, а пройти ее всю от начала до конца утомительно, и приходится ехать на конях; и так гладка и непрерывна эта дорога, не преграждаемая ни впадинами, ни обрывами, ни другого рода препятствиями, что уподобляется она краскам в картине, сменяющим друг друга по воле художника...

Гора тянется около города, возносясь ввысь, словно щит, высоко поднятый для обороны, но тем, кто живет под нею, ничто не угрожает от подобного ее соседства, а все прелести весны — источники, травы, сады, ветерки, цветы, голоса птиц — достаются на их долю раньше, чем всем остальным.

Портики кажутся реками, текущими вдаль, а переулки — каналами, от них отведенными. Одни, обращенные в сторону горы, ведут к прелестям предгорья, а те, что обращены в другую сторону, выводят к другой дороге, открытой, с домами по обеим сторонам ее, словно это каналы, прорытые для того, чтобы переплывать из одной реки в другую. И эта часть города кончается во многих местах цветущими садами, которыми окаймлены берега Оронта...»

Долгие извлечения из древних литературных произведений оправданны тем, что их читают уже полторы тысячи лет. Читают и воссоздают в собственном воображении и Александрию и Антиохию такими, как их описали Ахилл Татий и Либаний, а не Страбон.

Их читали архитекторы, читали Леонардо да Винчи и Микеланджело, мечтавшие о новом городе; Людовик XV, которому грезился Версаль, и Александр I, возмечтавший о новом облике Петербурга. Различие между заказчиком и архитектором заключалось и заключается в том, что архитектор непременно сопоставляет образы, возникающие из чтения Страбона, и образы эллинистических романов, да еще накладывает их на сведения, полученные археологами, то есть видит полнее. Если ему удается еще и побывать на месте, как довелось одному из авторов книги, то к первичному синтезу добавляется собственное впечатление от ландшафта и немногочисленных руин.

Однако живой город воспринимался всегда шире, всеми чувствами, практическим рассудком, наряду с эстетическим отношением. И это весьма древняя традиция. В первых главах мы упоминали римских критиков суеты древнеримского центра. Здесь воспользуемся несколькими строками «Описания Греции» Дикеарха (между 250 и 200 годами до нашей эры): «Дорога [к Афинам] приятна, кругом все возделано и ласкает взор. Самый же город — весь безводный, плохо орошен, дурно распланирован по причине своей древности. Дешевых домов много, удобных мало. При первом взгляде на него приезжим не верится, что это и есть прославленный город афинян; но вскоре же всякий тому поверит: самый прекрасный на земле — Одейон; замечательный театр, большой и удивительный; расположенный над театром богатый храм Афины, называемый Парфеноном, приметный издали, достойный созерцания, приводит зрителей в величайшее восхищение; Олимпион, недоконченный и тем не менее поражающий своими архитектурными очертаниями, стал бы превосходнейшим сооружением, будь он достроен; три гимнасия, Академия, Ликей, Киносарги, все усаженные деревьями, с зелеными лужайками; цветущие сады различных философов,— очарование и отдых души; множество мест для ученых занятий, беспрерывные игры».

Не правда ли, в тональности текста древностью в двадцать два столетия мы без особого труда распознаем собственное отношение к городам, о которых наслышаны, но видим впервые?

Итак, оба образца — один сугубо эстетический, другой сложный, сочетающий эстетическое отношение с сугубо практической оценкой комфортности городской жизни, — были заданы культуре чрезвычайно давно. Оба продолжали на нее влиять, формируя образец для подражания, и все дальнейшее представляет собой грандиозное собрание индивидуального следования образцам в столкновении с индивидуальностью бесчисленных городов.

Дело не только в городе, но и в мировоззрении зрителя: он иначе «считывает» родное и привычное, опуская обычно множество деталей, полагая их само собой разумеющимися; иначе — непривычное, незнакомое. И чем страннее, чем непривычнее увиденное, тем сочнее в деталях и литературный и живописный образ. В 1204 году подстрекаемые венецианцами крестоносцы вместо трудной войны с мусульманами предпочли захватить столицу Византии. О постыдном походе писали военачальники и официальные историографы. О нем же — «Завоевание Константинополя», небольшая книга, написанная рядовым рыцарем из французской глубокой провинции, Робером де Клари. Ему далеко до литературного мастерства Ахилла Татия, писавшего об Александрии за тысячу лет до него, но тем интереснее та мозаика разрозненных впечатлений от увиденного и услышанного, что возникла в голове Робера де Клари, оказавшегося в крупнейшем городе тогдашнего мира.

Рим. Развалины арены Колизея

Крестоносец способен лишь выкладывать рядом отдельные «кадры», ему не дано восприятие города целиком, и потому он все время пишет: «Потом, в другом месте города, был другой монастырь... В другом месте города имелись ворота, которые назывались Золотой покров... А в другом месте города было другое чудо: близ дворца Львиная Пасть находилась площадь, которую называли Игралищем императора. И эта площадь была вытянута в длину на полтора выстрела из арбалета, а в ширину — почти на один выстрел; и вокруг этой площади было 30 или 40 ступеней, куда греки забирались, чтобы глядеть на ристалище; а над этими ступенями имелась весьма просторная и весьма красивая ложа, где, когда шли состязания, восседали император с императрицей и другие знатные мужи и дамы».

В описании Робера де Клари можно узнать константинопольский Ипподром, где устраивались знаменитые состязания квадриг. Его можно, хотя и не без труда, опознать на фресках, что украсили лестницу на хоры Софийского собора в Киеве при князе Ярославе Мудром. Его же — с еще большим затруднением — удается распознать на турецких миниатюрах начала XVI века, украсивших хронику завоевания Константинополя в 1453 году.

Возникает странный парадокс: о некоторых замечательных городах древности, от первоначального облика которых осталось лишь несколько разрозненных памятников и руин, мы можем иметь лучшее представление, чем о множестве мест города, в котором живем, если литератор и художник не «помогли» нам увидеть его как художественное целое.

И все же только с эпохи Возрождения можно говорить о формировании осознанного эстетического восприятия города. В самом деле, прибывая в уже преобразившиеся города Италии XV века, путешественники с севера и востока Европы в равной степени испытывали затруднения в передаче читателям образов, которые их восхитили. Так, в дневниках немецкого рыцаря Арнольда фон Харфа, бродившего по Венеции, мы читаем: «Вплотную к храму Сан Марк стоит Палаццо Дожей, очень красивый и со дня на день становящийся все краше старанием Дожа Августина Барбариго, который теперь покрывает дворец мрамором и золотом. Он строил в это время лестницу целиком из мрамора с чудной резьбой, которая теперь была выполнена наполовину, и эта половина стоила десять тысяч дукатов...»

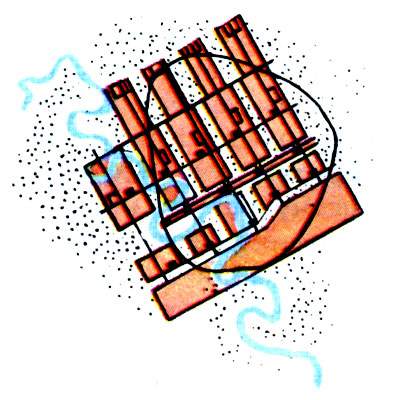

Москва. План города. Коллектив ВОПРА. 1932 г.

Не так уж много различий в структуре текстов Робера де Клари и Арнольда фон Харфа, хотя между ними пролегли 300 лет. А вот то же место в замечательном памятнике русской истории, «Хождение во Флоренцию», созданном псковским мирянином, сопровождавшим русское посольство: «Есть в граде том црьковь камена, свтыи Марко Еуангелист, и столпы в ней морованы, имущи мрамор всяк цветом; а иконы в ней чюдны, Гречин писал мусиею, и доверху видети велми чюдно, а внутри резаны святые на мраморе влми хитро; а сама велика церковь. А над предними дверми изнутри поставлены 4 кони медяны, позлащены, велики, видети, яко живи...»

Нет, русскому путешественнику никак не откажешь в живом художественном восприятии, но ему не хватало слов для его передачи. Вот как он писал о первом западноевропейском городе, встретившемся на пути, — о Любеке: «И видехом град велми чюден, и поля бяху, и горы невеликы, и садове красны, и полеты вельми чюдны, позлащены връхы, и монастыри в нем велми чюдны и силни... А воды приведены в него, текут по всем улицам по трубам, и иные ис столпов студены и сладкы текут... И ту видехом на реце устроено колесо, около его сто сажен, воду емлет из реки и пускает на все домы. И на том же вале колесо мало, тоже мелеть и сукна точет красные». Любек так потряс воображение автора «Хождения», что о всех прочих городах он далее писал «величеством подобен Любку» и только для Флоренции и Венеции сделал исключение.

Было бы ошибкой видеть в изумлении русского путешественника свидетельство какой-то особенной отсталости вкусов — такое же впечатление итальянские города производили и на французов конца XV века, вошедших в Италию с войском короля Карла VIII. Его придворный записывал: «...большие галереи, длинные и просторные, широкие внутренние дворы, пассажи, баллюстрады... фонтаны и речки для развлечений и умиления, где стоят древние фигуры из алебастра, белого мрамора и даже порфира» (о садах Неаполя).

Время шло, и в восприятии города происходила огромная перемена: не позже XVII века в Европе и к концу XVIII века в России художник стремится уже не просто показать или пересказать город, но передать читателю или зрителю Свой образ города, чтобы и они могли счесть его своим. Вот, скажем, как Н. Карамзин писал о Лондоне: «Если великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав двадцать или тридцать лучших улиц, я не видал ни величественных палат, ни одного огромного дома. Но длинные, широкие, гладко вымощенные улицы, большими камнями устланные дороги для пеших... беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах, красивые площади, где представляются вам или статуи, или другие исторические монументы; под домами — богатые лавки, где, сквозь стеклянные двери, с улицы видите множество всякого роду товаров; редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых и какое-то общее благоустройство во всех предметах — образуют картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: «Лондон прекрасен!» Какая розница с Парижем!»

Карамзин не просто описывает Лондон. Он поминутно сопоставляет его с французской столицей, считавшейся в России образцом совершенства, и отбирает впечатления (возможно, незаметно для себя самого) так, чтобы заострить парадоксальное в глазах тогдашнего читателя сопоставление в пользу Лондона.

Проходит еще полвека, и в России, уже увидевшей Петербург глазами Пушкина, а «губернский город N» — глазами Гоголя, становится невозможным воспринимать образ города так, будто великих поэтов не было. Вчитаемся в строки мемуаров Ф. Вигеля: «На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада... Вообще, Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще со своего двора».

Именно эта традиция развивалась последние два века, и потому в сознании образованного человека всегда присутствует многослойный образ, складывающийся из десятков, а то и сотен индивидуальных построений. Более того, индивидуально-художественное восприятие непременно окрашено еще и отношением к городу. Поэтому к вопросу образа города мы еще вернемся в предпоследнем разделе главы, здесь ограничившись тем, что отметили его непременную сложность, непременную унаследованность и сиюминутность вместе.

|

ПОИСК:

|

© ARCHITECTURE.ARTYX.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://architecture.artyx.ru/ 'Архитектура'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://architecture.artyx.ru/ 'Архитектура'