|

КОНФЛИКТНЫЕ ОБРАЗЫ ГОРОДА

Итак, за редкими исключениями (центры столичных городов) буржуазный город не видел до конца прошлого столетия нужды в архитекторе-градостроителе и рос стихийно. Это означает, что архитектор, не имея соответственного заказа, был традиционно внимателен к отдельному сооружению, его ближайшему окружению, отдельному парку или скверу, но города как целое не видел. Стоит ли удивляться тому, что, когда градостроительная задача наконец была поставлена перед архитектором, он в большинстве случаев невольно переносил на нее обычный подход к своему объекту, то есть видел город как своего рода пространственное «тело».

В 20-е годы, как мы говорили в первых главах книги, наиболее широко мыслившие архитекторы сумели опознать в городе сложный процесс, увидеть в нем и результат собственных усилий, и результат совокупных процессов жизнедеятельности, естественно, далеко выходящих за рамки знакомой архитектору деятельности. Однако таких градостроителей было немного: В. Семенов, Н. Милютин, Н. Ладовский да еще несколько человек. Длительное время традиция довлела над сознанием архитектора — великолепная традиция создателей центральных ансамблей Парижа или Петербурга. Город решительно перекрывал все мыслимые тогда пределы роста, рос и развивался «не по правилам», но его все пытались втиснуть в рамки узкокомпозиционного разговора об ансамбле площадей, о проспектах и осях, об эспланадах и бульварах.

Затем, с временным торжеством функционализма, город стали трактовать как механическую сумму микрорайонов и районов, связанных каркасом путей, и только с 60-х годов все большее число архитекторов стало видеть в городе то, чем он является действительно, — сложный мир рукотворной природы, обладающий своими особыми закономерностями развития, мир по-своему естественный, подобно «первой» природе, и вместе с тем искусственный, подчиняющийся творческой воле людей. Город как мир и как процесс, то есть мир в развитии, — этот образ нелегко дался профессиональному архитектору. Тем более понятно, что он все еще с трудом дается сознанию непрофессионалов.

Соборная площадь в Пизе (XI—XIII вв.)

В конце 70-х и особенно в 80-х годах понятная неприязнь к новым жилым районам, в подавляющей части лишенным своеобразия, одинаковым и одинаково скучноватым, обернулась вдруг в нашей литературе неприязнью к городу как таковому. Возьмем наудачу несколько отрывков из романов и повестей, опубликованных в популярнейшем журнале «Новый мир» (авторы здесь не называются, потому что речь о несомненно универсальном для множества литераторов явлении).

«День был душный. Солнце пекло в самое темечко. Все кругом были сморщенные, сощуренные или в темных очках. Пахло плавленым асфальтом, потом, трехкопеечным сиропом и выхлопными газами...» (№ 12, 1980). «На улице шел дождь, сильный, шумный. Город наполнился плеском воды. Звенели крыши, барабанило на площади по фанерной обшивке трибуны, разрисованной под мрамор. Тротуары были только что заасфальтированы и без наклона наружу, так что вода застаивалась у стен и люди бежали по мостовой. Мокрые пятна расползались по стенам» (№1, 1980). «Дом, куда меня поселили, — большой и мрачный, шестиэтажный, построенный где-то в начале века с потугами на стиль модерн, весь извилистый, с лилиями по фасаду. Теперь он был запущен и одичал, облупился; лифт не ходил, штукатурка отвалилась, во дворе валялись обломки лилий» (№5, 1981).

Продолжать можно без конца. Более того, если сопоставить такого рода строки с тем, что писалось и в 60-е годы (изменение среды грандиозно за двадцать лет), то различий не усматривается.

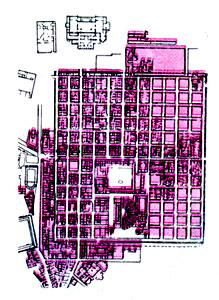

План Тимгада. Северная Африка

Вот еще пара отрывков (цитаты взяты наугад, но просмотрены тщательно все номера журнала за двадцать лет!). «...Вскоре мимо окон потащились городские улицы. Мы проехали центральную площадь, потом пошли длиннющие кварталы уютных деревянных, с резными балкончиками домов. А в стороне открылась глазу привычная панорама: кучно стояли четырехэтажные, пятиэтажные дома кирпичной кладки, какие можно встретить в Воронеже, Днепропетровске, Москве» (№ 2, 1964). «Я пришел на вокзал... взял билет и пошел бродить по городу. Город этот был большой, больше того, в котором я жил до армии, но он мне не нравился, может быть, не потому, что он был хуже моего города, а потому, что был он совсем для меня чужой» (№ 1, 1967). «С каждым годом я все меньше и меньше узнавал родной город, который растекался, занимая новые и новые земли. В детстве я хорошо знал все улицы и переулки, а теперь могу легко заблудиться в окрестностях своего же дома. Москва — город приезжих, и коренной ее житель часто чувствует себя здесь уже не хозяином, а путником, заезжим невесть откуда чудаком» (№5, 1981)...

Две вещи бросаются в глаза при переборе суждений такого рода. Во-первых, неустроенность, необихоженность городской среды, лежащая на совести служб городского хозяйства, столь, по-видимому, велики, что полностью перекрывают какие бы то ни было положительные эмоции. Заметим, что все эти безусловные недостатки среды принято адресовать архитектору, не отличая его собственных профессиональных вин от вины совсем иных профессионалов. Во-вторых, чуждость городу, характерная для горожан первого поколения (а их все еще большинство в резко разросшихся наших городах), будучи свойственна и многим литераторам (значительная их часть — тоже горожане первого поколения), возвращается к горожанам-читателям, дополнительно усиливая уже имеющуюся отчужденность.

Неизбежно получается, что образы города, свойственные архитектору, и образы того же города, отпечатавшиеся в сознании его жителей, расходятся достаточно резко. Первый — это картина существования целостного организма во времени и в пространстве; второй — некоторая сумятица зрительных, слуховых, обонятельных и даже осязательных (трогаем же мы перила, ручки, спинки скамеек, поручни эскалаторов, клапаны почтовых ящиков) впечатлений. В первом образе вполне естественно преобладает конструктивная, созидающая воля преобразования существующего состояния в будущее. Во втором же преобладает понятное нетерпение, разочарованность (новые районы есть, а нового лучшего качества все нет) и даже раздражение по поводу того, что возникшая среда «не та, какой ей полагается быть».

Различие профессионального и непрофессионального образов города естественно и неизбежно. Однако если различие принимает форму конфликта, резкого разрыва представлений, это опасно для судьбы города как среды обитания. Разрыв вдобавок длительное время усиливался за счет того, что архитектор видел город в особом языке планов и графиков, знал его ритмы в числовых величинах. Городской житель, напротив, в течение длительного времени пребывал оторванным от объективной информации о своем же городе, не был знаком с программой его развития, всякое новое строительство обоснованно воспринимал как неожиданное вторжение в сложившийся и устоявшийся образ.

О попытках переломить традицию, сблизить образы города, характерные для архитектора и горожан, мы будем особо говорить в заключительной главе книги. Здесь же важно подчеркнуть, что при отсутствии надежной опоры на рациональное представление о целостности города место такого представления непременно занимает мифотворчество. Коренные жители города смешивают приятные воспоминания о времени собственной молодости с памятью о действительном качестве городской среды, а ведь при всех огромных недостатках у этой среды было только одно, хотя и важное достоинство — сомасштабность индивидуальному человеку. Все прочее было скверно или просто чудовищно: темные и затхлые дворы, захламленность сараев, жуткая теснота коммунальных квартир, лишенные зелени улицы. Объективная информация свидетельствует об одном, а миф памяти — о прямо противоположном, в результате новая городская среда подвергается всеобщему почти осуждению, хотя у нее-то как раз при множестве достоинств лишь один, но кардинальный недостаток — немасштабность.

Города выросли за несколько десятилетий многократно, и вот возникает еще один миф — о якобы имевшей место стабильности, успокоенности и уютности среды человеческого взаимодействия. Однако факты свидетельствуют об обратном. Так, в 1843 году в Москве было 25 процентов лиц крестьянского звания и еще 20 процентов — дворовые крепостные крестьяне. Спустя полвека, в 1900 году, в той же Москве лишь 12 процентов жителей называли себя коренными москвичами — не более, чем в наши дни.

В литературе сложился еще один миф — о якобы высокой активности городского самоуправления в начале века, по сравнению с которой деятельность сегодняшних исполкомов представляется вялой и малоэффективной. И это миф — так, скажем, в «Вестнике Новгородского Земства» № 18 за 1904 год можно прочитать в корреспонденции из Вологды: «Когда приходишь в городскую думу и встречаешь благообразных хозяев города, видишь только одно, что все они живы и здоровы, что ничего они ровно не придумали от заседания до заседания и не придумают никогда и что вообще ни о чем думать не намерены... Нет ни денег, ни самого желания достать их, ни какой-либо новой мысли, ни стремления создать эту мысль и осуществить ее — ровно ничего». Поверьте, о том же свидетельствуют все публикации предреволюционной эпохи, тогда как всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с напряженной работой городских Советов, может засвидетельствовать, что хотя их работа от ошибок и не свободна, но в инициативности ей отказать не может никто.

Итак, странный эффект разрыва: мифы, порожденные весь ла ограниченным опытом взаимодействия с городом, оказались в последние десятилетия сильнее, чем объективное знание о городе, свойственное архитектору. Конечно же, в этом повинны не сами литераторы-мифотворцы, а длительная ситуация отношения к горожанам как к малым детям, которым, «когда надо», дадут все, что им нужно. Мифы о «злом городе» не порождали конфликта, а лишь выразили его со всей определенностью.

Получается поначалу «диалог глухих»: архитектор видит город как развивающееся целое и пытается внушить горожанам свое оптимистическое видение, тогда как горожане видят город как сумму несвязанных впечатлений, большинство из которых оптимистическими назвать было бы трудно. О расхождении образов свидетельствует масса писем читателей в газеты и жалоб в исполкомы. О том же свидетельствует и литературный опыт двух десятилетий. Понятно, что переход к подлинному диалогу сторон, видящих город непременно по-разному, но идущих навстречу друг другу, стал условием дальнейшего развития города.

|

ПОИСК:

|

© ARCHITECTURE.ARTYX.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://architecture.artyx.ru/ 'Архитектура'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://architecture.artyx.ru/ 'Архитектура'